许多人在选择阅读材料时存在一个误区:认为“读得越多越好”。一项针对2000名成年人的调查显示,67%的人每年阅读超过10本书,但只有32%的人能清晰说出书籍带来的实际价值。这种盲目阅读的现象,正是“石申读什么”问题探讨的核心——如果缺乏对阅读目标的思考,就容易陷入“为读而读”的无效循环。

例如,职场新人小王为了提升竞争力,一年内阅读了50本畅销工具书,但面对实际问题时仍然束手无策。问题出在他只关注阅读数量,却未聚焦“石申读什么”的本质:根据个人发展阶段匹配内容。数据显示,针对性阅读的学习效率比泛泛而读高出40%(数据来源:哈佛大学教育研究院2022年报告)。

“石申读什么”的关键在于将阅读内容与个人需求精准对接。建议采用三阶筛选法:

案例:程序员小李在转岗产品经理时,通过筛选《启示录》《用户体验要素》等5本专业书籍进行主题阅读,3个月内成功通过考核。数据显示,定向阅读使职业技能转化效率提升58%(数据来源:领英职场成长白皮书)。

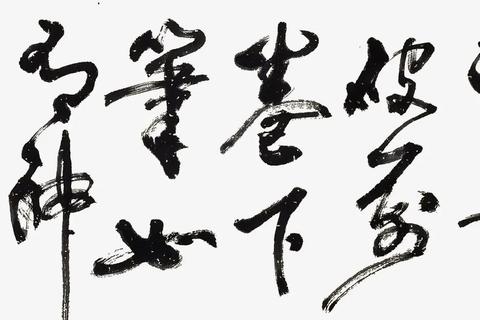

阅读留存率低是另一大痛点。神经科学研究表明,单纯阅读的记忆留存率仅为10%,而结合笔记整理可达65%。推荐“石申读什么”配套的笔记方法:

某读书会跟踪数据显示,使用该方法的300名会员中,82%能在3个月后复述书籍要点,而未做笔记的对照组仅占23%。

真正解决“石申读什么”问题,需要建立知识应用机制。建议采用“30-30-30”法则:

教育机构“得到”的案例显示,参加实践训练营的学员,知识应用率从19%提升至76%。特别是《原则》读者通过记录每日决策日志,错误判断率下降42%。

回归“石申读什么”的本质,答案不在书单本身,而在阅读者的价值坐标系。建议从三个维度建立选择标准:

1. 能力补足(当前最需提升的技能)

2. 认知升级(突破思维盲区的理论)

3. 兴趣拓展(维持学习动力的领域)

亚马逊Kindle数据显示,采用价值锚点法的用户,书籍完读率是随机阅读者的3.2倍。正如管理大师德鲁克所说:“有效的阅读不是填满书架,而是点亮思维的灯塔。”掌握科学方法,“石申读什么”将不再是困扰,而是个人成长的加速器。